Sep 28

本文摘自「觀察者網」網站〈孔令伟:如何看待美国学者笔下的中国边疆史?〉 ,2019-11-28

美國對於中國邊疆的研究起源於十九世紀後半期,至今依然備受關注。美國學界所書寫的中國邊疆史有何特點、動向?我們又該如何看待美國學者筆下的中國邊疆史?為了解答這些問題,我們與哥倫比亞大學東亞系暨歷史學系博士候選人孔令偉取得了聯繫。

觀察者網:感謝您接受我們的採訪。首先,您能否為我們介紹一下美國學界研究中國邊疆史的緣起和代表性人物?

孔令偉:美國學術界對於中國邊疆史的研究,主要起源於十九世紀後半期,奠基於二十世紀初期。這段期間美國學界主要繼承了來自歐陸的漢學以及中亞語文學學術傳統。比較具有代表性的人物如柔克義(William Rockhill,1854-1914)、勞佛(Berthold Laufer, 1874-1934)以及魏復古(Karl Wittfogel,1896-1988)等人。

此時的美國學術界主要是受到法國與德國學術傳統影響,如柔克義曾留學法國;勞佛與魏復古皆為德國萊比錫大學出身。歐陸傳統中對於美國學界的影響中,又以法國伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)一系最為深遠直到二十世紀下半葉。

如1928至1929年間,伯希和曾受哥倫比亞大學聘為中亞語文學講座赴美授課;1935年柯立夫(Francis Cleaves,1911-1995)受哈佛大學燕京學社資助前往巴黎留學師從伯希和,返回美國後在哈佛大學開創了該校內陸亞洲(Inner Asia)的研究傳統。1961年,曾師事伯希和的塞諾(Denis Sinor,1916-2011)從英國劍橋大學轉往美國印第安納大學任教,並奠定了該校中央歐亞研究的基礎。

除了接受歐陸的學院派傳統外,美國學界對於中國邊疆的研究亦不乏現實關懷。例如第一位學習藏語文的柔克義本人為一位外交官,並曾於1905—1909年間出任美利堅合眾國駐大清國公使,其1910年於《通報》上刊載之長篇論文《1644—1908年拉薩達賴喇嘛與中國滿洲皇帝的關係》(The Dalai Lamas of Lhasa and Their Relations with the Manchu Emperors of China,1644-1908)不僅具有紮實的學術分量,還為西方讀者理解當時的內地與藏地關係提供了敏銳的觀察。

相對於與法國學界有過淵源的柔克義,拉鐵摩爾(Owen Lattimore,1900-1989)立基在大量實地考察的研究成果,則更進一步地反映出美國本土學界對於中國邊疆的現實關懷,這也體現出二十世紀上半葉美國學界關於中國邊疆史研究在方法以及研究視野上的多樣性。

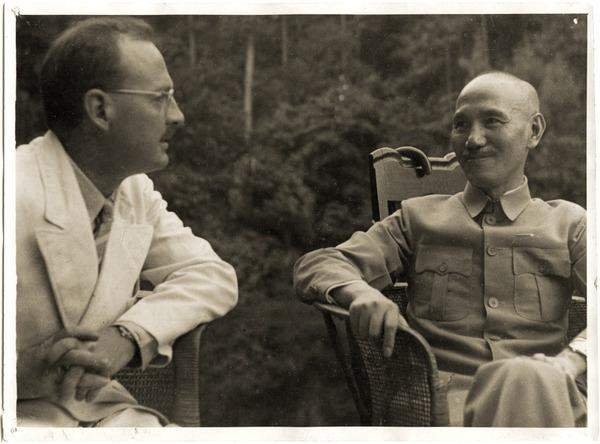

歐文·拉鐵摩爾與蔣介石在重慶

觀察者網:您提到的拉鐵摩爾不僅是美國著名的漢學家,同時也是蔣介石的政治顧問,和國共雙方的高層都有來往。這樣一種特殊的身份是否使其研究彰顯出了不同於前人的特點?

孔令偉:從嚴格的學術劃分來說,拉鐵摩爾的研究並不屬於傳統意義上的漢學。從研究區域來說,他主要研究以蒙古為核心的內陸亞洲;就學術範式而言,拉鐵摩爾與二十世紀初期深受歐陸傳統影響的美國漢學亦有本質上的區別。拉鐵摩爾曾獲得美國社會科學研究委員會等學術機構的獎助,得以周遊新疆、內蒙以及東北等地從事實地考察研究,這與當時強調文本翻譯、研究的美國學院派漢學在方法上十分不同。

拉鐵摩爾的治學特色,在於結合現地考察與文獻資料,並以歷史研究視角試圖觀照當時內陸亞洲的地緣政治以及國際關係等現實議題,這點主要與他在二十世紀三十至四十年代間的在華經驗有關。如拉鐵摩爾二十世紀三十年代寓居北京期間,曾與當時在華的國際人士廣泛交往,而後其在四十年代出任蔣介石顧問的緣故,更使他在關懷內亞歷史與現實議題方面往往有著不同於當時其他西方學者的獨特觀點。然而值得注意的是,除了個人學術著作外,由於麥卡錫主義的影響,拉鐵摩爾對美國學術界整體並沒有留下太多制度性的遺產,這也間接造成美國冷戰時期的中國學研究,最終由以費正清(John Fairbank,1907-1991)為代表的沿岸海關以及內地研究為主流,而內亞邊疆研究卻相形失色的情況。

1972年10月6日,新華社報道周恩來總理會見拉鐵摩爾

觀察者網:二戰以後,美國的地緣政治戰略有所調整,這對於當時美國學界的中國邊疆史研究有何影響?

孔令偉:第二次世界大戰結束後,諸如田清波(Antoine Mostaert,1881-1971)、鮑培(Nicholas Poppe,1897-1991)等來自歐陸的傑出學人移民美國,不僅如此,諸如札奇斯欽(Jagchid Sechen,1915-2009)、貢布扎布•杭錦(GombojabHangin,1921-1989)以及薩迦達欽仁波切(JigdalDagchen Sakya Rinpoche,1929-2016)等蒙藏知識人亦受邀前往美國長期講學任教,這些戰後因現實因素所導致的新移民浪潮不啻為美國的中國邊疆研究再添新血。

需要釐清的是,在二戰之後直到冷戰結束前,美國學界中涉及中國邊疆史地的相關學者,其學科建制主要散落在蒙古學、藏學、阿爾泰學、中亞學乃至於斯拉夫研究中,而不再集中於傳統漢學的領域內,這點主要與當時美蘇對峙下的地緣政治格局有關。

至於在冷戰區域研究風潮下所興起的中國研究,則更關注中國沿海以及內地,其中尤以費正清所領導的研究流派一枝獨秀。換句話說,1945年至1991年間美國學術界涉及中國邊疆史研究的主要工作,並不主要集中在中國研究或者東亞研究中,反而相對被歸類在內陸亞洲或者俄羅斯相關研究的學科脈絡下。

1991年蘇聯解體後,內亞與東亞研究過去保持一定距離的平行發展局面,發生了根本性的改變。冷戰的結束直接導致了美國人文社會科學研究的重大轉變,如過去蘇聯學(Sovietology)因失去現實意義從而研究經費遭到大幅削減。

此外,由於蘇聯的解體,蒙古、西藏以及中亞等地對於美國的地緣政治以及軍事戰略意義一落千丈,內亞研究的研究條件也連帶遭受到重大的衝擊。過去由於冷戰而在美國學界興起的內亞研究,也因此在1990年代經費縮減的情況下逐步萎縮,最終造成哥倫比亞大學、華盛頓大學西雅圖分校等過去美國內亞學研究重鎮紛紛收攤,僅剩下印第安納大學布盧明頓分校在1993年將原有烏拉爾—阿爾泰學系改名為中央歐亞學系,成為此後美國唯一以蒙古、西藏以及中亞為主要研究對象的正規系所。

至於哈佛大學的內亞研究則在傅禮初(Joseph Fletcher, 1934-1984)英年早逝後,由當時已經年邁的柯立夫主持下維持了內亞與阿爾泰學委員會(Committee on Inner Asian and Altaic Studies)。

總之,美國學界後冷戰時代中國邊疆史研究的話語權,因為人文社會科學政治、經濟等現實條件的轉移,從傳統的內亞學轉入東亞學研究者手中。這個現象具體主要反映在學科建制的轉變。以藏學為例,在1990年代以前美國藏學研究教席職位除了宗教學內的佛學研究外,主要分布在南亞以及內亞研究。然而2002年哥倫比亞大學東亞系設立了現代西藏研究講座並聘請滕華瑞(GrayTuttle)擔任教授,此外哥倫比亞大學還在1999年於魏德海東亞研究所(Weatherhead East Asian Institute)成立現代藏學研究項目。

在短短二十年內,哥倫比亞大學東亞系一躍成為今日美國乃至於世界學林公認最重要的藏學研究中心之一。不同於美國其他藏學相關機構主要研究藏傳佛教以及梵藏文獻對勘,哥倫比亞大學的現代藏學研究以十七世紀以降的西藏歷史以及藏漢滿蒙關係史為研究焦點,試圖突破過去以印藏佛學為核心的美國藏學研究範式。而哥倫比亞大學東亞系作為美國第一個設置藏學專業方向的教研機構,正體現出美國的中國邊疆史研究已經從過去內亞系逐步轉往東亞系的整體發展趨勢。

美國學界中國邊疆史主流由內亞學往東亞學的轉移,除了上述1990年代以降美國滿學與藏學學科建制的變化外,蒙古學似乎也有類似的趨勢。例如美國知名蒙古史家艾騖德(ChristopherAtwood)近年從印第安納大學布盧明頓分校中央歐亞學系轉往賓夕法尼亞大學東亞系任教,在某種程度上是否也體現出蒙古學也有類似的發展趨勢?仍值得進一步觀察。

觀察者網:內亞學式微,東亞學崛起,具體帶來了怎樣的影響?

孔令偉:相對於1991年後內亞研究在客觀研究條件上逐步蕭條,與此同時美國的東亞研究尤其是其中的中國研究,卻得益於1980年代中國改革開放的經濟成長而愈加受到美國學界的重視。而美國東亞學乃至於中國研究的興起與發展,則具體反映在其研究範式的多元化,尤其是在中國學內開始有美國學者反思費正清立基於中國沿海海關研究所建立的“衝擊—回應”模式,這個思潮下形成了如柯保安(Paul Cohen)《在中國發現歷史——中國中心觀在美國的興起》(Discovering History in China: American Historical Writing on the Recent Chinese Past)等一批著作。

除了以所謂的“中國中心觀”對費正清的“衝擊—回應”進行相關回應外,美國的東亞學乃至於中國研究內部也開始出現一批如羅友枝(Evelyn Rawski)、歐立德(Mark Elliott)與柯嬌燕(Pamela Crossley)等為代表的學者反思過去中原中心或者漢文化本位的研究範式,這也就是後來外界所謂“新清史”(New Qing History)的興起背景。從美國學界思潮的內在理路看來,今日所謂的“新清史”在1990年代似乎並不是一個明確的團體,而他們所要對話或者回應的主要對象,也並非中國的同行,而是費正清、何炳棣這一代美國中國研究的學術巨人。

考察羅友枝、歐立德與柯嬌燕等人在1990年代的學術著作,除了強調重視滿文史料所體現的主位視角外,很難發現他們在史學理論或者方法上有其他更為緊密的共同性。而就學科訓練背景來說,這些強調滿文史料重要性的清史學者,主要仍是為東亞學內的中國史而非內亞學出身,他們主要受到傅禮初的影響。但相較於傅禮初認為清代滿文史料與漢文史料記載相差無多的保留態度,他們對滿文史料的豐富性抱持著積極態度。

歐立德

然而需要注意的是,早在1990年代美國東亞系出身的中國史研究者強調滿文史料的重要性之前,美國內亞學研究者乃至於歐陸、日本以及中國學界已經關注滿文、蒙古文以及藏文等多語種史料對於理解清代中國的關鍵意義。換句話說,所謂“新清史”的“新”是一個有指涉性的相對概念,而他們所要回應的既有思潮主要是費正清、何炳棣與傅禮初等美國東亞史前輩學者,而不是歐陸、日本乃至於中國既有的內亞學傳統。

值得注意的是,相較於與美國東亞研究傳統關係密切的羅友枝、歐立德與柯嬌燕等人,與歐陸學術傳統關係相對緊密並且出身自印第安納大學的內亞研究者,如狄宇宙(Nicola Di Cosmo)、艾騖德以及艾鴻展(Johan Elverskog)等人,雖曾使用滿文史料撰寫清史相關著作,卻不被視為所謂的“新清史”學者。究其原因,也正體現出美國內亞學與東亞研究這兩個學科傳統之間的微妙距離。

總體來說,美國的中國邊疆史研究的範式轉移,主要有三種層面的影響。

第一,在中國研究的框架之下,愈來愈多的研究者開始關注中原內地與滿蒙藏等民族地區的歷史往來和互動過程,並重視多語種史料的學習以及運用。

第二,在東亞學的區域研究視野下,超越現代國族區分的跨境研究可以想見將是未來美國學界中國邊疆史研究的熱點,如近期美國學界出現了一批關於滿洲、朝鮮、俄羅斯以及黑龍江土著民間往來的相關著作,其中又以宋念申《在現代東亞製造疆界:1881-1919年圖們江勘界》(Making Borders in Modern East Asia: The Tumen River Demarcation, 1881–1919)、王元崇《重塑中華帝國:1616-1911年間的滿鮮關係》(Remaking the Chinese Empire: Manchu-Korean Relations, 1616–1911)以及金由美《族群之蛹:中國的鄂倫春人以及清朝邊疆治理的遺產》(Ethnic Chrysalis: China’s Orochen People and the Legacy of Qing Borderland Administration)。這也是何以我和這三位新書作者連同羅友枝,將在2019年3月於波士頓舉行的美國亞洲學年會(Association for AsianStudies)組織一場論文組重點以東北亞為核心探討跨境研究範式的主要原因。這種以東北亞作為研究規模的跨境視野有別於過去強調制度史、社會史的滿學研究,試圖置換“邊緣”與“核心”之間的權力關係,不僅將邊疆重新詮釋為活動的主體,更為落實將東亞作為有機的整體提供了一種可能途徑。

從多元的中國研究、東亞史視角乃至於全球史風潮這三個層次看來,美國的中國邊疆史研究呈現了一種愈趨多元的態勢,強調滿文文獻的風潮雖然重要,但只是1990年代美國東亞研究內部的一種反思浪潮,並不能完全代表美國學界整體思潮的發展。

觀察者網:關於“新清史”,國內學界前幾年不乏批評之聲,主要是認為這樣一項研究可能有解構中國的意指。對此,美國學界中“新清史”的代表人物是否有所回應?現在,“新清史”的相關歷史論述、歷史解釋在國內外是否還有市場?

孔令偉:近年來中國大陸學術界對美國“新清史”多有批評。如果學術批評的本質和目的是為了促進學術理解與交流,是一種再自然不過的現象,無需多言。然而某些對“新清史”的批評可能是對學術語境的誤讀所導致,如您所說有人認為其“有解構中國的意指”,這似乎更像是一種情緒性的誤解而非純粹的學術討論。

首先,美國學術界是否真的存在自我認同為“新清史”的學術實體,本身就是一個問題,很多被點名的美國學者實際上並沒有用“新清史”一詞自稱。不僅如此,有些被外界視為屬於“新清史”的學者,甚至曾公開表示對所謂的“新清史”一詞抱持保留態度,例如柯嬌燕就是一個例子。

柯嬌燕在2014年接受《中國社會科學報》採訪時曾公開表示:“‘新清史’,英文是‘New Qing history’。在美國,很少有人用‘新清史’一詞來形容自己的作品,我自己一次也沒有用過。”(http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201409/t20140901_1311758_2.shtml)。而在擁有悠久內亞史研究傳統的歐陸以及日本學界,更是鮮少有學者提及“新清史”一詞。由此可見,近年來某些評論所稱呼的“新清史”,其實是在中文世界特定語境下被想像構建出的一種話語。

柯嬌燕

至於您提到有人批評“新清史有解構中國的意指”,這似乎說明有些人試圖標籤化一個稱呼為“新清史”的學術團體,並通過對其批判來達成特定目標。例如被視為“新清史”代表人物的歐立德等人,並沒有表示清朝不是中國歷史的一部分或者是要解構“中國”這個概念本身,而是要強調“中國”作為歷史概念具有模糊性和多重性,與現代國族國家語境下的“中國”與清代所謂的“中國”並不是同一種概念。換句話說,“中國”這個概念是不斷變動的,而現當代的“中國”與歷史時期的“中國”在概念意義上並不完全相同。(歐立德,《關於“新清史”的幾個問題》,收入劉鳳雲、董建中、劉文鵬編《清代政治與國家認同》(北京:社會科學文獻出版社,2012)。)

“新清史”不僅沒有否認清朝作為中國歷史的一部分,值得注意的是大部分被外界定位為“新清史”的學者,基本都是在美國高校從事中國史的教學與研究工作。換句話說,這些被中國學界視為“新清史”的美國學者,他們所建構的歷史敘事以及所參與的高教體系,基本是在美國的中國史研究框架之下,並沒有把清朝史劃出中國史範疇之外的企圖。相反的,美國歷史學界的整體趨勢,不僅沒有將內亞研究與中國研究進行切割,反而是從學科建制上將二者緊密結合,這也是何以美國亞洲學年會中將“中國與內亞”作為一個獨立的學科建制,與東南亞、南亞等區域研究相提並列。

不僅如此,隨著中國研究在美國學界的重要性日益提升,美國的藏學與蒙古學研究也開始有向中國研究靠攏的趨勢。例如傳統上被歸入南亞研究的藏學,近年來也開始進入東亞研究的視野中,例如哥倫比亞大學東亞系的藏學研究項目便是一個具有代表性的例子。而在冷戰後被歸入中央歐亞研究的蒙古學,近年來也向中國研究靠攏,如前述賓夕法尼亞大學東亞系近年開始推動蒙古學基本也體現了這個學術發展潮流。

總而言之,美國歷史學界整體並沒有將中國以及內亞研究二者進行切割的意圖,近年的學術潮流反而是強調二者間的歷史關係以及文化交流。因此通過想像建構並批判所謂的“新清史”,不僅不能體現美國學界真正的發展脈絡,反而極有可能陷入一種稻草人謬誤(straw man)的邏輯怪圈,相信這是中國學界有識之士所不樂見的。

《平定準部回部得勝圖 呼爾滿大捷》

觀察者網:在您的觀察中,美國的中國邊疆史背後蘊含著怎樣的立場或問題意識?

孔令偉:從史學思潮而言,近年來美國的中國邊疆史研究主要受到邊地研究(borderlandstudies)、邊疆研究(frontierstudies)、族群研究(ethnicstudies)以及比較帝國研究(comparative imperialism)以及全球史(globalhistory)等理論範式的影響。就邊地和邊疆研究的角度來說,其對美國的中國邊疆史研究在理論層面上的主要影響,在於強調核心(metropole)與邊緣(periphery)間的交互作用所產生的接觸地帶(contactzone)對於歷史發展的能動性,這也具體反映在近年來美國學界近年來越來越關注中原以及中央歐亞地區交界帶的區域研究,例如近年美國藏學研究中興起的安多以及康區研究便是顯著的例子。

在族群研究理論方面,美國的中國邊疆史研究一方面強調族群認同形塑與發展的獨特性,另一方面近年亦關注跨族群文化交流所形塑的普世認同,如佛教文化圈如何在歷史時期溝通滿、蒙、漢、藏關係乃至對形塑整體國家認同即是一例。而受到比較帝國研究的影響,美國的中國邊疆史研究也試圖用帝國(empire)的框架來理解清代中國,進而將清代中國統治下的中央歐亞與俄羅斯以及奧斯曼帝國的邊疆治理與族群關係作進一步的比較性研究。至於在全球史風潮的帶動下,美國學者也開始關注中國邊疆地區對於歐亞大陸跨地域整合乃至於近代全球化進程中所扮演的角色。

除了以上幾個重要的史學理論的影響外,美國的中國邊疆史研究亦對人類學理論多有借鑑,其中近年比較顯著的主要是關於遊牧主義(nomadism)以及佐米亞研究(Zomiastudies)的相關討論,二者對中國邊疆史研究的主要啟發在於挑戰過去以農業社會以及科層組織作為衡量文明與國家發展程度的準繩,並指出鬆散而靈活的政經與社會結構實際上在中央歐亞有其適應性及優越性,並進一步強調遊牧與佐米亞社會結構對於中國邊疆治理所產生的主動影響。

可見美國的中國邊疆史研究在理論思想層面具有相當的多元性。然而值得注意的是,美國學界所總結的邊地研究、族群研究乃至於全球史等理論,基本都是建構在以美國以及西方世界為核心的歷史經驗之上,例如美國的邊地研究理論主要源於美國與墨西哥邊界問題的討論,而族群研究則以美國白人與有色人種間的歷史問題為理論基礎。這些以美國經驗為基礎的理論背後,主要也傳達了美國所構建之普世話語。從這個角度來說,全球史所關懷的“全球化”敘事,實際上可能也隱含了美國單向對外輸出普世話語的美國化(Americanization)霸權。

未來中文學界如何完整地理解美國的中國邊疆史研究的多元性及其內部差異,就雙方進行實質性學術交流展開進一步對話,並同時參考、借鑑乃至於反思美國的中國邊疆史研究,最終總結出以中國經驗為基礎的邊疆研究理論,將是有識之士所需要努力的課題。