Jan 18

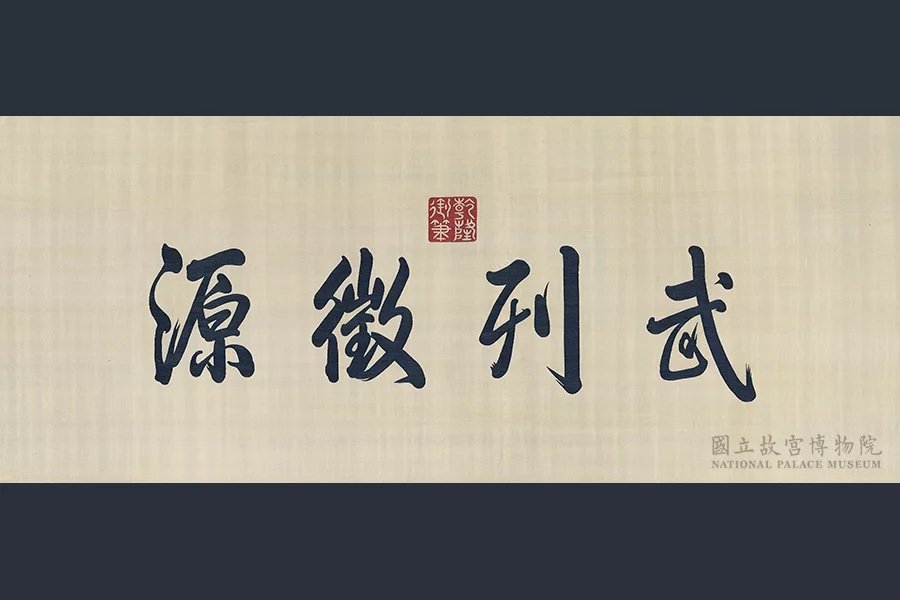

清 乾隆 〈御筆熱河考〉緙絲引首 國立故宮博物院藏

文∣ 孔令偉(作者為中央研究院歷史語言研究所助研究員)

圖∣ 國立故宮博物院提供

作為滿洲皇帝的夏季行宮,及其接待外藩的重要場所,承德避暑山莊之建立與運作,對於清朝之政治、經濟、宗教等不同面向,具關鍵影響。伴隨十七世紀後期至十八世紀前期,清朝版圖在內陸亞洲(Inner Asia)地區之擴張,避暑山莊成為滿、蒙、藏、漢、回等多族群文化交流的重要歷史舞臺,更深刻體現清朝作為帝國之複雜性與包容性。避暑山莊與帝國擴張的聯動,不僅促成多語種書寫和跨族群交流,還推進盛清地理知識的發展。其中,國立故宮博物院藏乾隆(1711-1799,1735-1796在位)〈御筆熱河考〉緙絲,即為一頗具代表性的實例。

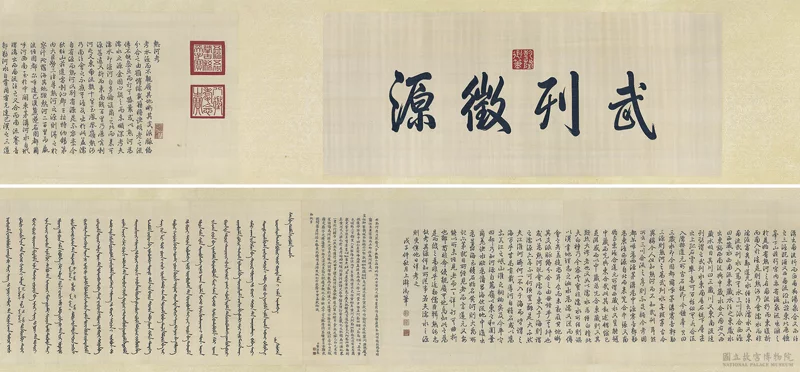

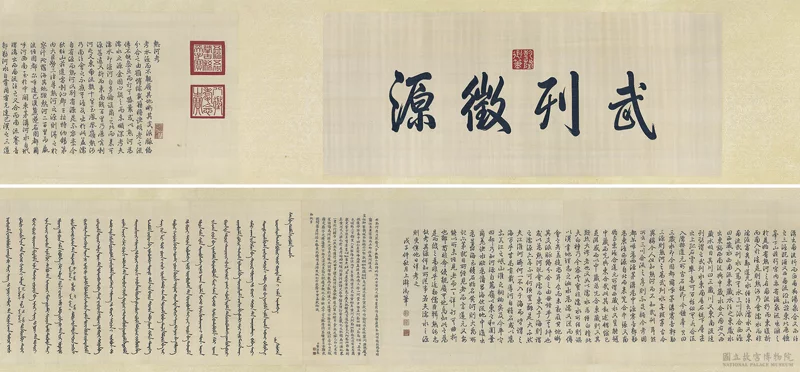

清 乾隆 〈御筆熱河考〉局部 國立故宮博物院藏 中絲000011

文∣ 孔令偉(作者為中央研究院歷史語言研究所助研究員)

圖∣ 國立故宮博物院提供

作為滿洲皇帝的夏季行宮,及其接待外藩的重要場所,承德避暑山莊之建立與運作,對於清朝之政治、經濟、宗教等不同面向,具關鍵影響。伴隨十七世紀後期至十八世紀前期,清朝版圖在內陸亞洲(Inner Asia)地區之擴張,避暑山莊成為滿、蒙、藏、漢、回等多族群文化交流的重要歷史舞臺,更深刻體現清朝作為帝國之複雜性與包容性。避暑山莊與帝國擴張的聯動,不僅促成多語種書寫和跨族群交流,還推進盛清地理知識的發展。其中,國立故宮博物院藏乾隆(1711-1799,1735-1796在位)〈御筆熱河考〉緙絲,即為一頗具代表性的實例。

清 乾隆 〈御筆熱河考〉局部 國立故宮博物院藏 中絲000011

清 乾隆 〈御筆熱河考〉緙絲漢文、滿文局部

國立故宮博物院藏有乾隆〈御筆熱河考〉(滿文Ze ho birai kimcin,以下簡稱院藏本)絹質緙絲一卷,兼書滿漢文字。引首縱36.8公分、橫99.4公分,上有織文「武列徵源」,繡印「乾隆御筆」。本幅尺寸縱36.8公分、橫461公分。漢文正文題為〈熱河考〉,右起左行,係據乾隆三十三年(1768)御書緙織而成。院藏本緙絲漢文正文後繡有乾隆五十九年(1794)御製跋文,係時任太子少保、戶部尚書、軍機大臣的董誥(1740-1818)奉敕抄寫字跡。而北京故宮博物院亦藏有漢文〈熱河考〉緙絲一卷,當成於乾隆三十三至三十九年間(1768-1774);院藏本則成於乾隆五十九至六十年間(1794-1795)。至於滿文部分,左起右行。滿文正文後亦附乾隆五十九年御製跋文,二者雖皆與漢文正文、跋文大體對應,卻非完全相同。院藏本裝裱精美,應係由蘇州織造經手。本幅前附雲龍緙系包首、玉彆,外裹錦袱,並收儲於雕龍木匣內。

清 乾隆 〈御筆熱河考〉附雲龍緙絲包首、玉彆

清 乾隆 〈御筆熱河考〉附雕龍匣

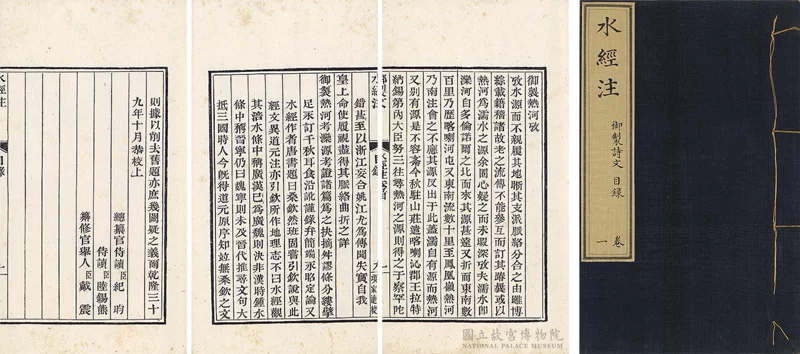

〈熱河考〉文本歷史脈絡複雜而多元,於乾隆帝眾多御製詩文中,具相對特殊地位。〈熱河考〉最初乃乾隆三十三年九月十日至十五日,皇帝駐蹕避暑山莊期間寫就。其書寫動機與乾隆二十一年(1756)以後,清廷纂《熱河志》直接相關。更深刻論之,需置〈熱河考〉於清代考據學風和官方地理調查等特殊脈絡來探究。由於考據學風的興盛,清代學者關注《水經注》等地理著作。又隨著十八世紀清帝國版圖的擴張,朝廷屢派官員實地調查青藏、回疆諸地,從而促成盛清官方並重文獻考證與實地見聞的地理知識傳統。是故,乾隆帝駐蹕山莊之時,對熱河源頭有所好奇,遂結合實地探勘成果與《水經注》考證,糾正熱河乃《水經注》武列水而非濡水,並廓清灤河與濡水之關係。此外,乾隆帝對熱河等水文地理知識的索求,亦與版圖擴張密切相關。伴隨對新疆的掌握,清廷派員實地探查以拓展西域地理知識,並試圖追溯黃河源流至斯,與此同時,乾隆帝亦展現其釐清黃河源流以正《尚書.禹貢》、《水經注》之雄心。

漢 桑欽撰 後魏 酈道元注 《水經注》 清乾隆三十九年武英殿聚珍本 國立故宮博物院藏 故殿018684

〈熱河考〉之多元文本流傳形式與途徑,亦體現其歷史意義。以文獻材質和形制而言,具紙本、緙絲、玉冊、墨刻、木刻等不同形式。〈熱河考〉起初乃乾隆三十三年,皇帝以水墨橫批御書於紙張,再由內務府造辦處進行裱裝。於《內務府造辦處各作成做活計清檔》(以下簡稱《活計檔》),記錄〈熱河考〉曾數次以御筆紙本橫批形式,由內務府送蘇州裝裱成卷。此外,乾隆朝宮廷時興緙絲藝術,故內務府曾受命參紙本〈熱河考〉裝裱,製作緙絲卷軸。而院藏本與北京故宮本〈熱河考〉緙絲之形制和風格,即與《活計檔》所載蘇州裝裱之手卷具一定關聯。相較於收儲大內的各式藏品,〈熱河考〉文本透過刻本印刷,得進一步流通。乾隆三十九年(1774),武英殿聚珍版叢書刊行之戴震(1724-1777)校《水經注》卷首開篇,即錄入乾隆御製〈熱河考〉。藉由《水經注》殿本的刊刻,〈熱河考〉為清代士人知悉。而乾隆五十九年,皇帝於正文後增補御製〈重訂熱河考跋〉。同年底,令內務府製新版墨刻,並賞賜共一百零九位諸阿哥、群臣,如儒臣阮元(1764-1849)。是故,〈熱河考〉透過殿本刊行與賞賜等渠道,甚而影響乾嘉學者的地理知識,反映清代考據學風與帝國版圖擴張之間的互動。

清 賈全 〈八駿圖〉附吉隆阿書滿文〈玉鏤八駿歌〉局部 國立故宮博物院藏 中畫000238

藉由現存史料與版本的整理,得推測〈熱河考〉最初係由漢文書寫,後譯為滿文。院藏本漢文正文、跋文字體,分別由乾隆帝和董誥所書;滿文正文、跋文部分,則皆由吉隆阿(滿文Girungga, 1759-?)奉敕繕寫。吉隆阿係繙譯生員出身,曾任乾隆朝內閣中書、侍讀等職。乾隆五十九年,吉隆阿獲保列一等,極可能與是年奉命繕寫滿文〈熱河考〉和〈重訂熱河考跋〉相關。此外,乾隆五十九年、六十年前後,吉隆阿亦奉敕書寫〈玉鏤八駿歌〉等滿文御製詩文,並同〈熱河考〉一般,以緙絲、書畫形式收藏於清宮內。

本文摘錄自《故宮文物月刊》476期11月號。

展覽資訊

避暑山莊:清帝國多元統治的縮影

展期:即日起至2023年02月05日

地點:陳列室103、104

更多資訊:點我看更多