Jul 15

文· 读书

在晚清的革命史叙述中,清朝是一副“闭关锁国”的落后面目,而本文对拉达克情报网的研究,则展示了其隐于藏、蒙、满以及波斯文档案中的另一种形象。事实上,通过地处新疆、西藏与印度之间的拉达克,清朝建立了中亚、南亚与俄罗斯各地的情报网,并将情报纵深运用于其边疆政策和民族政策。这一突破历史叙事的尝试,也许可以引出一些有关清朝历史的新议题。

或许今天多数人对于拉达克这个名字并不熟悉,然而这个位于今天印度、巴基斯坦、中国西藏与新疆交界一带的神秘国度,在两百多年前却和清朝有着密切的文书往 来,甚至为清代中国提供了大量关于南亚、中亚、俄罗斯乃至中东的情报与地理信息。然而过去由于史料的缺乏,即便是专业的历史学者,过去对于清朝横跨欧亚的 情报网络以及拉达克商人在其中所扮演的角色,亦普遍缺乏深刻的认识。究竟清朝是如何首先认识到十八世纪的南亚与中东等地的?而拉达克这个看似遥远的异域又 是如何牵动清朝的跨国情报网络的?而更进一步来说,十八世纪的清朝究竟是不是一个 “闭关锁国 ”而对世界地理缺乏认知的政权?随着近年来数以万计的清代档案的整理与开放,以及通过对汉、满、蒙、藏与波斯文等多语种文书进一步的解读,这些问题的答案 似乎逐渐明朗。而要讨论清朝在欧亚大陆深处所建立的情报网络,则得先从当时雄踞中亚的准噶尔汗国及其与清朝的竞逐开始谈起。

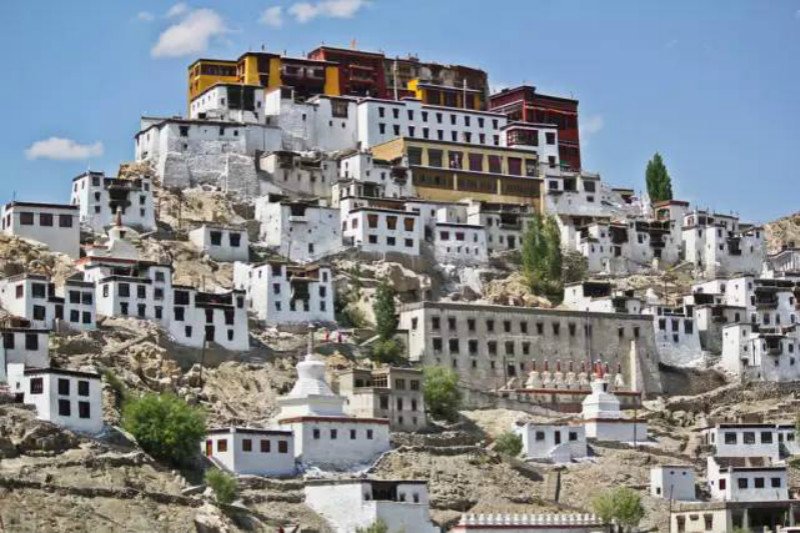

拉达克的提可色修道院(来源:中国国家地理)

皇太极早在一六四四年入关以前,就已经于一六三六年在盛京称帝并立国号为 “大清 ”。或许有人会问:此时明朝不是还没灭亡吗?那么皇太极称帝所依据的合法性为何?其实皇太极最早称帝的合法性依据,并不在于对中原王朝与儒教传统的继承, 而是来自蒙古游牧帝国与藏传佛教的正统性。这也是为何皇太极在一六三四年击败成吉思汗的传人察哈尔林丹汗,并从其处获得传说为 大元帝师八思巴所造的大黑天金佛像后,随即于两年内称帝的缘故。而顺治皇帝在一六四四年入主中原后,立即致书邀请五世达赖喇嘛前来北京,而几经鱼雁往返, 双方终于一六五二年在北京郊外会晤,模仿元朝忽必烈与八思巴的模式,结成 “施主 ”与“福田 ”关系。由此而言,顺治皇帝可说是充分继承了皇太极时期的内亚政策。

清朝在立国之初的内亚性,尤其是藏传佛教的普世性,也深刻地影响了清朝在内亚世界的整体布局;而满洲人在十七世纪下半叶所遭遇到的两场最大的统治危机,也几 乎都与内亚势力有关。首先是一六七三到一六八一年间以吴三桂等人为首的三藩之乱,这场危机看似是明朝残余势力的反扑,然而事实上背后蒙藏势力也参与其中。 除了一六七五年林丹汗之孙察哈尔部首领布尔尼趁机反叛,根据蒙藏文史料,吴三桂本人甚至遣使携厚礼沟通五世达赖喇嘛,希望借助其在康区和青海的影响力与清 朝相抗衡,然而这个计划最终为清朝所识破。虽然康熙帝本人为此事对五世达赖喇嘛颇有微词,但此事件也随着三藩之乱的平定而告一段落。然而与此同时,在西北 崛起的准噶尔蒙古人,也迅速从部落国家扩张为汗国,而其首领噶尔丹更曾接受达赖喇嘛鼎力相助。噶尔丹出身准噶尔贵族,然而因出生不久便被认定为藏传佛教格 鲁派温萨活佛转世,自幼在西藏接受严格的寺院教育,并与达赖喇嘛、班禅喇嘛与第悉桑杰嘉措等卫藏政教领袖过从甚密。而噶尔丹与康熙帝对蒙古汗统佛教共主的 正统性争夺,直接激化了十七世纪末的清准冲突。根据台北故宫博物院藏满文宫中档,康熙帝当时已经清楚地认识到噶尔丹的活佛背景,并最终拦截到噶尔丹与卫藏 政教领袖的往来书信。然而令人玩味的是,作为官书的《清实录》竟称噶尔丹 “迷惑回子之教,坏宗喀巴与达赖喇嘛之法 ”,这很明显是为了否定噶尔丹的佛教正统性而做出的政治宣传。

即使康熙帝最终痛击了准噶尔人,而噶尔丹本人亦于一六九七年亡故,准噶尔的问题仍未彻底平息。十七世纪清朝所面临的统治危机,尤其是准噶尔与西藏问题,使得 日后清朝皇帝对于内亚事务莫不留心,而尤以雍正与乾隆二帝为甚。十七世纪后期清准战争之后,清政府开始逐步有意识地发展对准噶尔乃至中亚的情报搜集工作, 而位处新疆、西藏与印度之间的拉达克,便成为清朝建构欧亚大陆情报网的重要环节。拉达克与西藏之间的交通往来源远流长,目前最早的文献记录可以追溯至公元 九世纪。由于与西藏紧密的地缘关系,十七世纪拉达克地区盛行藏传佛教,而统治阶层对西藏文化及语言也相当熟悉。十七世纪八十年代拉达克与西藏发生战争,由 五世达赖喇嘛为首的格鲁派政权在蒙古人的协助下取得胜利,此后拉达克与西藏方面签订和约并保持定期往来。也就是在西藏与拉达克的关系基础上,清朝得以进一 步介入拉达克事务并最终将其纳入自身的信息来源。

噶尔丹(1644-1697)

一七一七年,准噶尔人奇袭西藏,杀死了当时实际掌握卫藏地区的拉藏汗并占领了拉萨,而这也给了清朝派兵进入西藏的一个借口。一七二一年清军在驱逐准噶尔人并 控制了西藏局势后,为七世达赖喇嘛举行了坐床仪式,此后西藏政局又重新稳定了下来。根据藏汉文史料,一七二三年底有两名拉达克的使者前来拜谒达赖喇嘛,并 于一七二四年初随着七世达赖喇嘛与五世班禅喇嘛的使团前往北京,而这也正是现存记载中拉达克与清朝第一次正式的官方通使。在一七二四年中,雍正帝接见了远 道而来的拉达克使团,虽然《清实录》等汉文史料对此仅用寥寥数语一笔带过,然而事实上清廷方面对于拉达克使团的到访相当重视,并有过严密的内部讨论。如根 据一份年羹尧所上呈的满文奏折,雍正帝曾下令召开议政王大臣会议商讨拉达克事务,对于册封拉达克王一事及其对西藏政情的影响,有过审慎的分析。另一方面, 清朝也密切关注着拉达克与准噶尔人之间的联系。虽然拉达克人曾在清军 “驱准保藏 ”的过程中暗中给予协助,然而根据藏文档案,拉达克人同时也和准噶尔人保持着通使往来的关系。换句话说,面对清朝和准噶尔人这两个强大势力在内亚的竞逐, 拉达克人并没有完全倒向任何一方,而是采取了灵活的两面政策。当然,清朝也很机警地认识到这点。根据一七二九年岳钟琪上奏雍正帝的密折,拉达克人与准噶尔 人持续有所往来。在岳钟琪的报告中,提到拉达克从属于某个叫作 “克齐 ”的政权,而所谓的 “克齐 ”其实就是藏语 “喀切 ”(穆斯林)的音译,在此实际上指的就是信仰伊斯兰教的莫卧儿帝国,而这很有可能也正是清朝对印度莫卧儿帝国的最早的认识。这也就是说,当十八世纪初清朝 官方将拉达克纳入情报网的过程中,连带认识到了当时南亚地区最为强大的帝国。

在认识到拉达克与莫卧儿帝国之间的从属关系后,清朝方面稍后也展开了对应的战略布局。即便汉文史书对于清朝的拉达克事务并没有多加着墨,然而根据满文档案的 详细记载,清廷自十八世纪初便持续关注拉达克这个遥远的国度,甚至通过西藏的军事力量介入拉达克内政。当时清朝对拉达克的消息主要有两个来源。首先,拉达 克国王定期寄送至拉萨的藏文书信,这些书信寄到拉萨后,随即由兼通蒙藏语言的西藏贵族译为蒙古文,转告清朝驻藏大臣,随即由驻藏大臣译为满文并以密奏的形 式寄往北京供皇帝参考。这些由驻藏大臣寄往清廷的满文奏折连同藏文原件,被系统性地保存在军机处满文奏折录副档中。然而由于特殊的历史因素,军机处所誊写 的满文录副、西藏地方政府的蒙古译文以及拉达克方面的原始藏文信件被分散保存;此外,拉萨克王室在十八世纪后期由于伊斯兰化的影响,开始使用波斯文与清朝 方面进行文书往来,多语种文书的散落,造成了研究上不小的困难。笔者近年通过比对整理散落的藏、蒙、满以及波斯文档案,重新拼凑出十八世纪清朝与拉达克的 交往关系,发现其中记载着双方许多过去不为人知的重要情报交流。

康熙平定准噶尔(来源:网易)

根据复原对应的藏文原文与满文录副,可以得知,阿里地区的藏 军也经常主动派探子前往南疆与克什米尔一带,向活跃于中亚地区的拉达克商人探取情报,随后寄往拉萨并转呈北京。而清朝在西藏情报系统的负责人,主要是主掌 拉萨政局的颇罗鼐及其长子、统管阿里藏军的珠尔默特策布登。事实上,阿里藏军当时替清廷在克什米尔地区所扮演的角色,远不止是打探情报而已。一七三一年前 后,拉达克内部发生王位继承斗争,老国王尼玛南杰希望将王位传给心爱的幼子扎西南杰,造成了长子德忠南杰的不满。长子德忠南杰于是要挟将援引阿里藏军入拉 达克,最终迫使老国王妥协让位。统领阿里藏军的珠尔默特策布登最终将拉达克王室的内部斗争向清廷报告,而长子德忠南杰在顺利继承王位后,随即于一七三二年 遣使向清廷表示谢意并重申双方友好关系。而从现存史料来看,一七三二年后清朝档案中来自拉达克方面的情报数量开始逐步增加,似乎并非偶然。

自一七三二年清朝通过西藏武装势力干预拉达克内政之后,拉达克王室便频繁通过西藏方面向清廷提供关于中亚与南亚等地的重要情报,尤其是对当时准噶尔汗国进行 敌后情报搜集。当时准噶尔人控制下的叶尔羌地区(今新疆南部莎车一带)为中亚重要的国际市场,拉达克商人经常前去进行贸易并和来自中亚各地的商旅交换信 息。值得注意的是,在打探准噶尔情报的同时,拉达克人也向清朝提供了关于莫卧儿和俄罗斯帝国的关键情报。例如一七三一、一七三二年前后,准噶尔首领噶尔丹 策零曾向莫卧儿皇帝穆罕默德 ·沙与俄罗斯皇后叶卡捷琳娜二世遣使送礼。一七三九年,伊朗阿夫沙尔王朝纳迪尔沙向莫卧儿帝国发动战争,莫卧儿帝国战败从此转向衰落。而拉达克向清朝所提 交的情报搜集报告中,对此都有所提及。换句话说,通过拉达克在中央欧亚大陆广泛进行的情报搜集工作,十八世纪清朝官方获得了大量关于南亚、中亚与俄罗斯等 地的情报。而通过梳理过去长期为人所忽视的满、蒙、藏与波斯文等多语种文献,可以发现十八世纪清朝对于世界地理情势,不仅不是一无所知,而是远远超出今人的想象。

《平定伊犁受降·平定准部回部得胜图》(郎世宁、王致诚、艾启蒙、安得义绘,1764)

除开拓了清朝对世界地理的认知之外,拉达克情报网更对清代中国的边疆政策发挥了显著的作用,如拉达克人在平定大小和卓之乱中的重要贡献。在清军于一七五五年 击溃准噶尔汗国后,原本遭到准噶尔人软禁的伊斯兰教苏菲派首领大小和卓获得释放。然而一七五七年大小和卓在南疆地区起事,杀害清朝驻疆官员。虽然清军得以 优势军力迅速压制大小和卓势力迫使其逃亡中亚,然而由于大小和卓出身苏菲派世家,被视为伊斯兰教圣裔,在当时中亚穆斯林网络享有极高的影响力,因此清朝对 此二人仍不敢轻忽。再加上与此同时,与清政府友好的七世达赖喇嘛于一七五七年圆寂,与新疆邻近的西藏地方政府顿时陷入权力真空的窘境,因此清朝在谨慎评估 后,委派精通蒙藏事务的三世章嘉活佛若必多吉前往卫藏协助处理寻找达赖喇嘛转世灵童事宜,并稳固当时的西藏政局。值得注意的是,当清朝试图通过外交手段, 在中亚深处追捕大小和卓的过程中,章嘉活佛与拉达克人曾经共同扮演着关键的角色。由于拉达克王室崇奉藏传佛教,清朝皇帝自十八世纪初与其建立交往以来,向 来以佛教保护者自居。而在大小和卓之乱爆发后,清朝方面也巧妙地利用了佛教徒与穆斯林之间的文化差异,要求拉达克王室围堵并缉拿大小和卓。而在清朝联系拉 达克王室的过程中,当时派驻西藏的章嘉活佛凭借其宗教地位及声望,成为良好的沟通渠道。因此直到章嘉活佛于一七六〇年离开西藏以前,清廷持续通过章嘉活佛 联系拉达克王室传达关于追捕大小和卓的相关指示。根据拉达克方面的情报搜集,清朝成功推测大小和卓不会经由叶尔羌向南逃往信奉佛教的拉达克地区,而应是向 西寻求中亚伊斯兰国家的庇护。清军最终得知大小和卓藏匿于巴达克山(今阿富汗一带),并通过外交手段与武力胁迫,促使巴达克山素勒坦沙处决大小和卓。考虑 到穆斯林对圣徒遗骸的崇拜,乾隆帝对于大小和卓的遗体处理亦采取了严密的对策,甚至在获得小和卓霍集占首级后,令喇嘛僧依照藏传佛教仪轨制成法器嘎巴拉碗,收藏于大内之中。这些现象都反映出清朝的边疆民族政策与宗教政策,实际上有着紧密的关联性。

《乌什酉长献城降·平定准部回部得胜图》(郎世宁、王致诚、艾启蒙、安得义绘,1764)

如上所述,通过拉达克所提供的多元情报,十八世纪清朝在欧亚大陆所经营的情报网实际上广泛地搜罗了中亚、南亚与俄罗斯各地的信息,并依序通过满、蒙、藏等多 语种文书的形式,有效地建立了横跨北京、拉萨与拉达克之间的信息网络。清朝通过拉达克所获取的地理信息,其范围之广、内容之丰,远远超出今天学术界的普遍 认知。而随着近年来越来越多研究者对于多语种史料的耕耘,我们可以清楚地认识到拉达克仅仅是清朝欧亚大陆情报网的信息来源之一,诸如哈萨克、巴达克山与浩 罕等中亚政权与清朝之间的联系,亦从不同视野拓展了清朝的地理信息来源。而除了与内亚地区的交流外,清朝与缅甸、暹罗(泰国)乃至苏禄国(菲律宾)等东南 亚诸国间的信息网络,同样也是未来学界急需开展的课题。回顾晚清以来的革命论述,清朝逐渐被塑造成一个 “闭关锁国 ”的落后政权,其中最具影响的,莫过于汪精卫在一九〇六年《驳革命可以招瓜分说》中对清廷的批判:“持锁国主义,孤立无邻,谓之自弃可耳。”随着孙文对汪 精卫此文的公开赞许与引用,“闭关锁国 ”遂成为革命党人诠释清朝历史的标准范式。晚清的革命论述,固然有其时代背景而值得给予同情,然而在逾百年后的今天,如何走出 “革命 ”的历史叙事,却成为当代中国历史学者所普遍面临的难题。另一方面,过去长期为世人所忽视的清朝与拉达克关系,对于近年来 “一带一路 ”议题又能带来什么样的启示?亦是学界乃至社会大众值得深思的问题。印度之所以拒绝参加今年五月十四日由中国主导的 “一带一路国际合作高峰论坛 ”,直接原因在于避免触及巴基斯坦在克什米 尔地区的潜在主权争议。如果从历史学的视野出发,其实这块印巴双方的争议区域原属拉达克王国,而拉达克从十八世纪便接受清朝册封,并为清朝提供大量中亚、 南亚、中东、俄罗斯的情报。印巴双方今日在克什米尔地区的角力,似乎不仅仅是单纯的主权问题,背后更牵涉了欧亚大陆核心复杂的地缘政治与情报控制问题。由 此可见,研究盛清在克什米尔地区所建立的欧亚情报网络,对于理解一带一路在克什米尔地区未来的开展,亦有相当重要的意义。

本文通过对满、蒙、藏文史料的研究,概括介绍了清朝与拉达克的历史交流,希望能为读者重新认识清朝开启一扇不同的窗户,并期许这段历史得以让我们进一步反思 “闭关锁国 ”的既定印象。清朝作为前近代多民族国家,为当代中国多元一体的大一统格局,奠定了恢弘的基础。如何正视多民族文化的重要性,进而结合民族文字史料与汉文史料,重新探索清朝历史的全貌,观照 “一带一路 ”,将是当代中国史学界乃至社会大众值得深思的课题。

(文/ 孔令伟 《读书》2017年7期新刊, 文中图片来自网络)